- Editorial

- Schwerpunkt

- Sicher und gesund arbeiten

- Gut führen

- Nachhaltig und innovativ arbeiten

- Alles, was Recht ist

- Praxis

- Produkte & Märkte

- Damals

- Ausblick

Risikowahrnehmung ist eine Kulturfrage

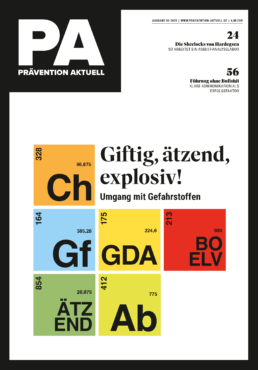

Sicherer Umgang mit Gefahrstoffen

Foto: BESTIMAGE – stock.adobe.com

„Et hätt noch emmer joot jejange“, pflegen die Kölner zu sagen. Für manche Alltagssituationen mag dieser Ausdruck der Gelassenheit seine Berechtigung haben – für den Umgang mit Gefahrstoffen gilt das nicht. Wie sicher oder unsicher sich die Beschäftigten verhalten, hängt entscheidend mit der Sicherheitskultur im Unternehmen zusammen.

Um alle spannenden Reportagen zur Arbeitssicherheit, Gesundheitsprävention und nachhaltigem Arbeiten unbeschränkt lesen zu können, registrieren Sie jetzt für einen Gratismonat – läuft automatisch aus!