- Editorial

- Schwerpunkt

- Mit schärferen Sanktionen zu mehr Sicherheit?

- Der PSA-Markt boomt

- Wenn der Zoll die Einfuhr stoppt

- PSA: Geprüfte Sicherheit

- Riskante PSA trotz Konformität?

- So funktioniert die Einfuhr aus China

- Kostenfrage PSA

- Gesund arbeiten in China

- Zwischen Abkühlung und Reformdruck

- Warum Arbeit in China gefährlich bleibt

- Interkulturelle Kompetenz als Erfolgsfaktor

- Das Image „Made in China“

- Sicher und gesund arbeiten

- Alles, was Recht ist

- Praxis

- Produkte & Märkte

- Damals

- Ausblick

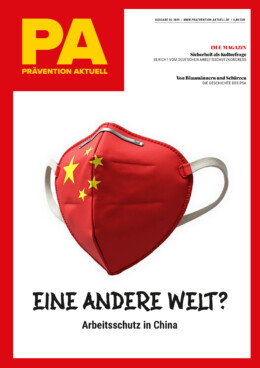

Das Image „Made in China“

Was Deutschland von China lernen kann

Foto: openwater – stock.adobe.com

China hat sich in den letzten Jahrzehnten vom Massenproduzenten einfacher Waren zu einem Hersteller von Qualitätsprodukten und technologischen Innovator entwickelt. Dieser Wandel verändert nicht nur zunehmend das globale Wirtschaftsgefüge. Speziell Deutschland sollte seine Einstellung gegenüber dem asiatischen Partner und Konkurrenten überdenken.

Um alle spannenden Reportagen zur Arbeitssicherheit, Gesundheitsprävention und nachhaltigem Arbeiten unbeschränkt lesen zu können, registrieren Sie jetzt für einen Gratismonat – läuft automatisch aus!